鎌倉に住まいを移して半年。ようやく町になじんできた。

市内には百数十の寺院や神社があるというが、見終えるには最低10年と友人は言う。もちろん神社仏閣にも興味はあるが、町中のさりげない風景にも心惹かれ るものがある。整った家々の門や塀、生け垣越しにのぞく庭の風情、素敵な玄関回り。そんな町歩きの中で最近気になっているものがある。市内の至るところで その存在を主張している波型トタンである。

ト タン屋根はもとよりトタン壁、トタン扉、トタン塀。しかも一軒の家が上から下まで全て波型トタンという感動モノまである。色彩も茶、白、青、黄とカラフ ル。それらのパッチワークを楽しんでいる風の「トリコロールハウス」もある。なぜ、トタンが町を席巻しているのか。好奇心の虫が騒ぐ。

ト タン屋根はもとよりトタン壁、トタン扉、トタン塀。しかも一軒の家が上から下まで全て波型トタンという感動モノまである。色彩も茶、白、青、黄とカラフ ル。それらのパッチワークを楽しんでいる風の「トリコロールハウス」もある。なぜ、トタンが町を席巻しているのか。好奇心の虫が騒ぐ。

トタンを使用している家の年代を観察すると、新築の家は少なく、ほとんどが古い日本家屋である。さらに観察すると、壁に貼ったトタンの下は土壁という家が 多い。痛んだ土壁の修繕の代わりに使われているのだ。戦災に遭わなかった鎌倉には戦前からの、古くは関東大震災以降の家が多く残る。修繕には安価でしかも 素人仕事でも貼れるトタンが使われたのだろう。

このセルフビルド的な素材としてのトタンの利用は全国的だ。数年前に刊行された『小屋の力』という本がある。農作業小屋から隠遁小屋まで実に様々な小屋の オンパレードという見飽きない本だ。その中で日本の小屋は圧倒的にトタン仕上げが多いことに気づく。トタン文化が脈々と続いているのだ。

「トタン」という言葉の語源はペルシャ語。我が国ではポルトガル語の「タウタン」が訛ったものらしい。語源からみても結構昔からヨーロッパにあった素材らしい。鉄板に亜鉛メッキを施したもので、錫をメッキした「ブリキ」より耐久性があると言われる。

そのトタンを波型に加工したものが波型トタン。波にすると鉄板が薄くても曲がらないので考案されたのだろう。JISにも規定されていて大波と小波がある。 大波は波の高さ18㎜、波幅76.2㎜、小波は同9㎜、31.8㎜。我々がよく見るのは小波の方だ。そのまま使ってもよいが、ペンキを塗って耐侯性を持た せるのが普通である。

戦中戦後派世代にとって、トタンには応急住宅、バラック住宅のイメージがつきまとう。かく言う筆者の育った家にもトタンの風呂小屋があった。雨が降るとバ ラバラと屋根が鳴って話もできないほどだったのを覚えている。その小屋も家の増築の時にはなくなった。ところがここ鎌倉では海に近く塩害の心配があるのに しぶとくトタンが残っている。震災後に応急に建てた家がそのまま残ったのか、あるいは建て替えがままならない道路事情がからむのか。

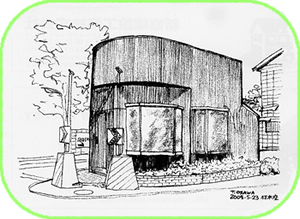

それにしても、スケッチしたこのなんとも珍妙な建物は、まさに「トタンの力」。決して応急住宅ではなく真面目なトタンデザインである。鎌倉のトタン文化の奥は深い。

『屋根裏の散歩者』はご存知江戸川乱歩の傑作。名探偵明智小五郎が密室殺人のトリックにいどむ作品である。真っ暗な天井裏を這いずり回って天井板の隙間から下の部屋を覗くぞくぞくするような楽しみを、よくも素晴らしい推理小説に仕立て上げたものだ。

『屋根裏の散歩者』はご存知江戸川乱歩の傑作。名探偵明智小五郎が密室殺人のトリックにいどむ作品である。真っ暗な天井裏を這いずり回って天井板の隙間から下の部屋を覗くぞくぞくするような楽しみを、よくも素晴らしい推理小説に仕立て上げたものだ。 戸前とは蔵の土扉のことである。大切な財産を火災から守る大事な扉である。形式としては引戸と開き戸があり、開き戸では軸吊りによる方法と肘鉄(ひじが ね)と呼ぶ丁番で吊る方法がある。前号で紹介した明治21年の棟札がある秋田県の酒蔵では、高さが3m近くもある巨大な戸前が3箇所あった。いずれも肘鉄 による観音開きの形式である。道路に面する戸前は二重になっていて最初の戸前を開けると風除け室ならぬ「火除け室」があり、そこに二番目の戸前があるとい う念の入れ方であった。おかげで大正14年の大火にも焼け残ったと持ち主は言う。

戸前とは蔵の土扉のことである。大切な財産を火災から守る大事な扉である。形式としては引戸と開き戸があり、開き戸では軸吊りによる方法と肘鉄(ひじが ね)と呼ぶ丁番で吊る方法がある。前号で紹介した明治21年の棟札がある秋田県の酒蔵では、高さが3m近くもある巨大な戸前が3箇所あった。いずれも肘鉄 による観音開きの形式である。道路に面する戸前は二重になっていて最初の戸前を開けると風除け室ならぬ「火除け室」があり、そこに二番目の戸前があるとい う念の入れ方であった。おかげで大正14年の大火にも焼け残ったと持ち主は言う。 高さ5m、長さ20m。土の壁はまるで城壁のようにそびえていた。ゴーグルと防塵マスクを着けて大きなバールを両手で握る。力まかせにドスンと壁に突き刺すと表面の土が少し剥がれ落ちた。

高さ5m、長さ20m。土の壁はまるで城壁のようにそびえていた。ゴーグルと防塵マスクを着けて大きなバールを両手で握る。力まかせにドスンと壁に突き刺すと表面の土が少し剥がれ落ちた。