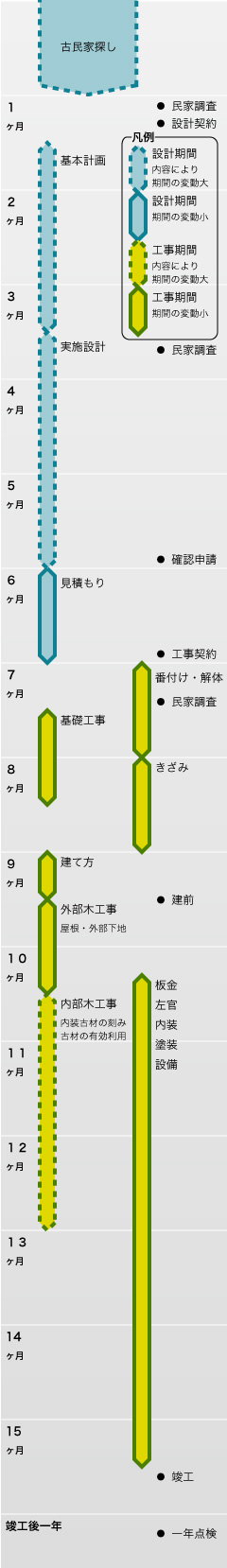

民家移築再生の流れ

民家を一度全解体し、その構造体を使って別の敷地で再生するのが『民家移築再生』です。

現地再生では難しい大規模な構造の改変によって現代の生活に合わせた住まいが可能になります。

一方で、 現行法規に準拠する必要があり制約も出てきます。

また、移築する民家探しや、解体などで現地再生や、新築に比べて、期間が長くなる傾向があります。

O設計室が最近手掛ける移築再生では実家の建物を移築して定年後の住宅に、あるいは「民家バンク」(日本民家再生リサイクル協会の制度)に登録されている民家を譲り受けて住宅に再生するケースが多くなっています。

このような事例を基に、民家現地再生の流れをご説明します。

古民家探し

実家や別荘の古民家を使いたいというように、建て主が古民家を所有しているケースは、まず民家調査を行います。

新たに古民家を探す場合は、日本民家再生リサイクル協会が提供する、民家バンクの制度を利用する事もできます。

民家調査

設計に先立ち、民家の調査を行います。調査は基本調査と詳細調査に別れます。

基本調査では、民家の概要をとらえ、どのような再生が可能か基本的な構想を提出します。

詳細調査では、再生に向けて、建物の構造や現在の状態を床下から屋根裏まで詳細に調査して報告書としてまとめます。報告書は平面図、立面図、断面図、及び柱の傾きを記した柱転び沈下図、考察などです。

移築再生の場合、実施設計・解体の際にも調査を行い実際に再利用する部材や方法を具体的に決めます。

基本計画

詳細調査や構想に基づいて具体的なプランを作成して行きます。建物の基本が決まる大事な段階です。

実施設計

工事費を見積もる為に、図面や仕様書などを作成する段階です。実施設計を基に工務店に見積もりを依頼し、設計内容と見積もりの調整を行います。内容と見積もりに了解いただけましたら、工務店と工事契約を結びます。

移築再生の場合、設計内容が法律に準拠しているかを確認する確認申請の手続きが必須となります。

また構造面でも、法律に準拠する為、古民家には無かった金物などが使用されることがあります。

解体

どれがどこの部材だったか分かるように柱や梁に番号を付ける『番付』の作業を行いながら、解体を行います。構造部材の他にも、建具や土壁、古材など再生に用いるかどうかの具体的な判別もこの際に行われます。

きざみ

木と木を接ぐ仕口や継ぎ手をつくる作業を『きざみ』と呼びます。移築再生の場合、このきざみの行程が重要です。新築住宅の場合、プレカットと呼ばれ機械で行われる事がほとんどですが、古材は一本一本に特徴があり、ひとつひとつを手で加工する必要があります。

建て方

柱や梁など建物の主要な構造部材を組み立てる作業を『建て方』と呼び、とくに棟木を載せる行程を『建前』といいます。

移築再生の場合、あらかじめ全体のバランスをみたり、部材同士の整合性を確かめる為に、仮組を行う事もあります。

左官等内装工事・設備工事

柱や梁のみでなく、様々な部材が再生に用いられます。土壁などに使われている土は、一度剥がしてからねかし、再度左官の材料として用いられます。古材をカウンターや内装仕上げ材として使用するケースもあります。

また台所や浴室などの水周りの設備工事、断熱化といった古民家に快適性を取り込む工事も行われます。